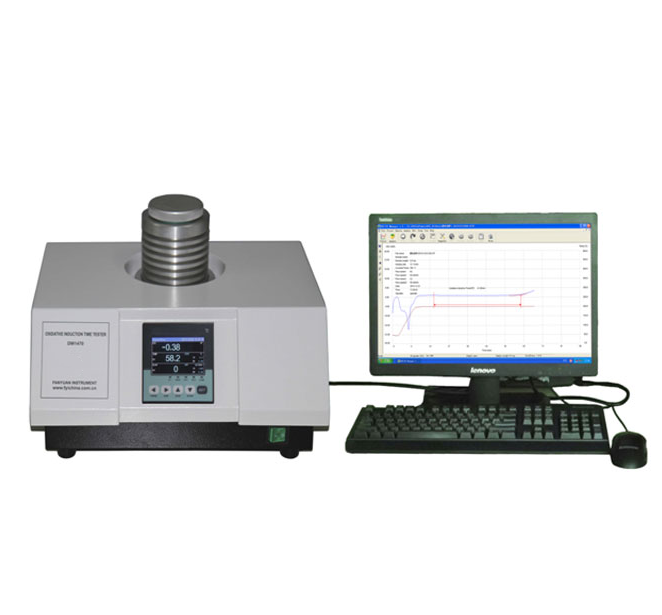

在材料科学、化学工程、生物医药等领域的实验室中,差示扫描量热仪(DSC)是不可或缺的分析工具。它通过精准捕捉材料在温度变化过程中的热效应,揭示物质的相变、反应动力学与热稳定性等核心特性,为材料研发、质量控制与工艺优化提供关键数据支撑。

一、相变行为的精准捕捉:从固态到液态的微观跃迁

相变是材料物理性质发生突变的过程,而DSC的核心功能之一便是精准定位这些转变点。当材料从固态加热至熔融状态时,会吸收大量热量以克服分子间作用力,这一过程在DSC曲线上表现为明显的吸热峰。例如,金属合金的熔化温度直接决定其铸造工艺参数,通过DSC测试可确定合金的液相线温度,避免因温度过高导致晶粒粗化或过低引发铸造缺陷。

在聚合物领域,DSC对玻璃化转变温度(Tg)的测定具有不可替代性。当高分子材料从玻璃态转变为高弹态时,其热容会发生突变,DSC通过检测这一变化可精确标注Tg值。这一参数对塑料制品的加工性能至关重要:若加工温度低于Tg,材料会因脆性过大而开裂;若高于Tg过多,则可能导致产品变形。某企业通过DSC优化聚碳酸酯(PC)的注塑工艺,将产品良率从78%提升至95%,仅此一项年节约成本超千万元。

二、反应动力学的深度解析:从化学键断裂到新物质生成

化学反应往往伴随热量变化,DSC通过实时监测反应过程中的热流变化,可推导反应速率、活化能等动力学参数。在药物研发中,这一功能被广泛应用于药物多晶型筛选。同一药物分子因结晶方式不同会形成多种晶型,不同晶型的溶解度、生物利用度差异显著。DSC通过比较各晶型的熔融焓与分解温度,可快速筛选出热稳定性最佳、药效最优的晶型。某抗癌药物研发团队通过DSC分析,发现一种新型晶型的溶解度较原有晶型提升3倍,最终推动该药物成功上市。

在催化反应研究中,DSC可揭示催化剂的活性变化规律。例如,在甲醇制烯烃(MTO)反应中,催化剂会因积碳逐渐失活,DSC通过检测积碳燃烧放热峰的面积变化,可量化催化剂失活速率,为反应器再生周期设计提供依据。某石化企业据此优化催化装置运行参数,使单套装置年增产乙烯2万吨。

三、热稳定性的极限挑战:从高温分解到氧化诱导

材料在高温或氧化环境下的稳定性直接决定其使用寿命,DSC通过模拟极端条件,可评估材料的热分解温度与氧化诱导期。在锂电池正极材料研发中,DSC被用于检测材料在高温下的放热行为。若材料在200℃前出现明显放热峰,则表明其热稳定性不足,可能引发电池热失控。某研发团队通过DSC筛选出一种新型钴酸锂材料,其分解温度较传统材料提高50℃,显著提升了电池安全性。

在食品包装领域,DSC通过氧化诱导时间(OIT)测试评估塑料材料的抗氧化性能。将样品置于氧气氛围中加热,DSC可检测到材料开始氧化时的温度与时间点。某食品企业通过DSC优化包装膜配方,将OIT从15分钟延长至45分钟,有效延长了食品保质期。

四、多领域应用的跨界融合:从实验室到生产线的价值延伸

DSC的应用场景正从基础研究向工业生产全链条渗透。在纺织行业,DSC通过测定纤维的熔融温度与结晶度,指导纺丝工艺优化;在涂料领域,DSC可分析涂层固化过程中的放热行为,预防因固化收缩导致的开裂;在地质勘探中,DSC通过检测矿物样品的热分解特征,辅助判断矿石类型与品位。

随着技术迭代,DSC正与红外光谱、质谱等设备联用,形成多维分析平台。例如,在蛋白质变性研究中,DSC与圆二色光谱(CD)同步测试,可同时获取蛋白质热变性温度与二级结构变化信息,为生物制药工艺开发提供更全面的数据支持。

从微观相变到宏观反应,从实验室研究到工业化应用,差示扫描量热仪以“热效应”为切入点,构建起材料性能分析的完整图谱。它不仅是科学家探索物质本质的“显微镜”,更是工程师优化工艺、提升品质的“导航仪”。随着材料科学向更高精度、更复杂体系发展,DSC的技术创新将持续推动人类对物质世界的认知边界。